Fue

el cura de Naya, hombre comunicativo, afable y de

entrañas excelentes, quien m e

refirió el atroz sucedido, o por mejor decir, la

serie de sucedidos atroces, que apenas creería yo, a

no aclararse y explicarse perfectamente por el

relato del párroco, las veladas indicaciones de la

prensa y los rumores difundidos en el país.

Respetaré la forma de la narración, sintiendo no

poder reproducir la expresión peculiar de la

fisonomía del que narraba.

e

refirió el atroz sucedido, o por mejor decir, la

serie de sucedidos atroces, que apenas creería yo, a

no aclararse y explicarse perfectamente por el

relato del párroco, las veladas indicaciones de la

prensa y los rumores difundidos en el país.

Respetaré la forma de la narración, sintiendo no

poder reproducir la expresión peculiar de la

fisonomía del que narraba.

_Ya sabe usted_dijo_que, así como en Andalucía crece la flor de la canela, en este rincón de Galicia podemos alabarnos de cultivar la flor de los caciques. No sé cómo serán los de otras partes; pero, vamos, que los de por aca son de patente. Bien se acordará usted de aquel Trampeta y aquel Barbacana que traían a Cebre convertido en un infierno. Trampeta ahora dice que se quiere meter en pocos belenes, porque ya no le ahorcan por treinta mil duros, y Barbacana, que está que no puede con los calzones, como se la tenían jurada unos cuantos y salvó milagrosamente de dos o tres asechanzas, al fin ha determinado irse a pasar la vejez a Pontevedra, porque desea morir en su cama, según conviene a los hombres honrados y a los cristianos viejos como él. ¡Ja, ja...!

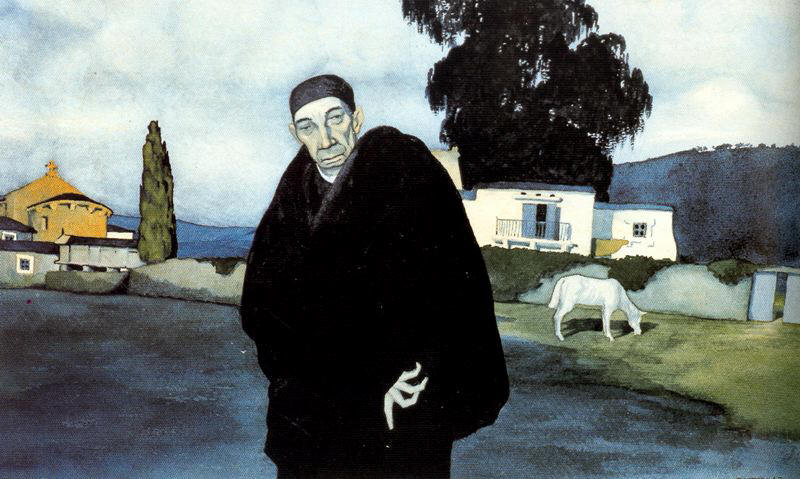

Retirados o poco menos esos dos pejes, quedó el país en manos de otro, que usted también habrá oído de él: Lobeiro, que en confianza le llamábamos Lobo, y ¡a fe que le caía! Yo, si usted me pregunta en qué forma consiguió Lobeiro apoderarse de esta región y tenerla así, en un puño, que ni la hierba crecía sin su permiso, le contestaré que no lo entiendo; porque me parece increíble que en nuestro siglo, y cuando tanto cantan libertad, se pueda vivir más sujeto a un señor que en tiempos del conde Pedro Madruga. No, no hay que echar baladronadas; yo era el primerito que agachaba las orejas y callaba como un raposo. Uno estima la piel, y aún más que la piel, si a mano viene, la tranquilidad.

A veces me ponía a discurrir, y decía para mi sotana: «Este rayo de hombre, ¿en qué consiste que se nos ha montado a todos encima, y por fuerza hemos de vivir súbditos de él, haciendo cuanto se el antoja, pidiéndole permiso hasta para respirar? ¿Quién le instituyó dueño de nuestras vidas y haciendas? ¿No hay leyes? ¿No hay Tribunales de justicia?» Pero mire usted: todo eso de leyes es nada más que conversación. Los magistrados, suponiendo que sean justificadísimos, están lejos, y el cacique cerca. El Gobierno necesita tener asegurada la mecánica de las elecciones, y al que les amasa los votos le entregan desde Madrid la comarca en feudo. A los señores que se pasean allá por el Prado y por la Castellana, sin cuidado les tiene que aquí nos am... ¡Ay! Tente, lengua, que ya iba a soltar un disparate.

Pues volviendo al caso, Lobeiro, así para el trato de la conversación, era un hombre antipático, de pocas palabras, que cuando se veía comprometido, se reía regañando los dientes, muy callado, mirando de través. No se fíe usted nunca del que no ríe franco ni mira derecho: muy mala señal. La cara suya parecía el Pico Medelo, que siempre anda embozado en «brétemas». Lo único a que el diaño del hombre ponía un gesto como ponen las demás personas, era a su chiquilla, su hija única, que por cierto no se ha visto cosa más linda en todo este país. La madre fue en tiempos una buena moza; pero la rapaza..., ¡qué comparación! Un pelo como el oro, un cutis que parecía raso, un par de ojos azules con dos estrellas... ¡Micaeliña! ¡Lo que corrí tras ella en la robleda el día del patrón de Boán! Porque a la criatura le rebosaba la alegría, y Lobeiro, al oírla reír, cambiaba de aspecto, se volvía otro.

Sólo que, por desgracia, esta influencia no pasaba de los momentos en que tenía cerca a la criatura. El resto del año, Lobeiro se dedicaba a perseguir a Fulano, empapelar a Ciciano, sacarle el redaño a éste y echar a presidio a aquél. ¿Usted no ha leído el Catecismo del labriego, compuesto por el tío Marcos de Portela, doctor en teología campestre? Pues el tipo de secretario que allí pinta, el de Lobeiro clavadito: criado para infernar la vida del labriego infeliz, hartarle de vejaciones y disputar la triste corteza de pan amasada con su sudor, único alimento de que dispone para llevar a la boca. Y repare usted lo que sucedía con Lobeiro: hoy hace una picardía, y le obedecen como uno; mañana hace diez, y ya le rinden acatamiento como diez; al otro día un millón, y como un millón se impone. Empezó por chanchullos pequeñitos, de esos que se hacen en el Ayuntamiento a mansalva: trabucos de cuentas, recargos de contribución, reparto ab libitum y lo demás de rúbrica. Poco a poco, la gente aguantando y él apretando más, llega el caso de que me encuentro yo a un infeliz aldeano en un camino hondo, llevando de la cuerda su mejor ternero. «Andrés, ¿a dónde vas con el cuxo? Feria hoy no la hay.» «¿Qué feria ni feria, señor abad?» «¿Pues entonces...?» «Señor abad, por el alma de quien le parió, no diga nada. El cuxiño es para ese condenado de Lobeiro, que me lo mandó a pedir, y si no se lo entrego, me arruina, acaba conmigo, y hasta muero avergonzado en la cárcel.» Y el pobre hombre, cuando me lo decía, tenía los ojos como dos tomates, encarnizados de llorar. ¡Ya comprende usted lo que es para el labriego su ganado! Dar aquel ternero era, en plata, dar las telas del corazón.

Sólo una cosa estaba segura con Lobeiro: la honra de las mujeres; y no por virtud, sino porque no cojeaba de ese pie. Algunos de sus satélites, en cambio, bien se desquitaban. ¿Que si tenía satélites? ¡Madre querida!, una hueste organizada en toda regla. Usted no dejará de recordar que cuando apareció en un monte el mayordomo del marqués de Ulloa, hace ya algunos años, seco de un tiro, todo el mundo dijo que lo había mandado matar el cacique Barbacana, y que el instrumento era un bandido llamado el Tuerto de Castrodorna, que lo más del tiempo se lo pasaba en Portugal, huyendo de la Justicia. Pues esa joya del Tuerto la heredó Lobeiro, sólo que mejoró el procedimiento de Barbacana, y en vez de un forajido reclutó una cuadrilla perfectamente montada, con su santo y seña, con consignas, su secreto, sus estratagemas y su táctica para verificar las sorpresas y represalias de un modo expeditivo y seguro. Nosotros teníamos esperanza de que, al acabarse las trifulcas revolucionarias y las guerras civiles, mejoraría el estado del país y se afianzaría la seguridad personal. ¡Busca seguridad! ¡Busca mejoras! Lo mismo o peor anduvieron las cosas desde la restauración de Alfonso, y si me apuran, digo que la Regencia vino a darnos el cachete. Antes, unos gritaban: «¡Viva esto!»; los otros: «¡Viva aquéllo!»; que República, que don Carlos... Eran ideas generales, y parece que criaban menos saña entre unos y otros. Hoy únicamente estamos a quién gana las elecciones, a quién se hace árbitro de esta tierra..., y todos los medios son buenos, y caiga el que cayere. Total, como decimos aquí: salgo de un soto y métome en otro..., pero más oscuro.

Como íbamos contando, la pandilla de Lobeiro empezó a ser el terror del país. Tan pronto veíamos llamas..., ¿qué ocurre? Pues que le queman el pajar, y el alpendre, y el hórreo, y la casa misma, al Antón de Morlás o al Guillermo de la Fontela. Tan pronto aparece derrengado, molido a palos, uno que no se quiso someter a Lobeiro en esto o en lo de más allá..., y cuando le preguntan quién le puso así, responde una mentira: que rodó de un vallado o se cayó de una higuera cogiendo higos..., señal de que si revela la verdad, sentenciado está a pena más grave. Por último, un día se nota la desaparición de cierto sujeto, un tal Castañeda, alguacil; ni visto ni oído, como si se evaporase. La voz pública (muy bajito) susurra que ese hombre le estorbaba a Lobeiro o se le había opuesto en un amaño muy gordo. Se espera una semana, dos, tres, que parezca el cadáver, o el vivo, si vivo está aún; nada. La viuda hace registrar el Avieiro, incluso el pozo grande; mira debajo de los puentes, recorre los montes... Ni rastro. Igual que si se lo hubiese tragado la tierra. Y probablemente así sería. ¡Un hoyo es tan fácil de abrir!

Este Castañeda tenía un sobrino, muchacho templado, como que allá en sus mocedades proyectaba dedicarse a la carrera militar, y luego, por no separarse de su madre, que iba vieja, y de una hermana jovencita, prefirió quedarse en el país y vivir cuidando de unos bienecillos que le correspondían por su hijuela, y de los de la hermana y la madre. Él era así... un anfibio, medio señor y medio labrador, y en el país, como todo el mundo tiene su apodo, le conocían por el de Cristo. ¿Dice usted que un novelista de Francia llama Cristo a uno de sus personajes? Pues mire: ese, de fijo, lo inventará; yo, no; tan cierto es como que usted está ahí sentada oyendo este caso. En el susodicho apodo _atienda usted bien_ está mucha parte del intríngulis de la historia. ¿Que por qué le pusieron ese alias? No lo sé a derechas; creo que por parecerse en la cara y la barba larguirucha a un Cristo muy grande y muy devoto que se venera en el santuario de Boán.

De modo que el bueno de Cristo, no bien supo la desaparición de su tío Castañeda, no se calló, como los demás, como la misma infeliz viuda, que temblaba que, después de suprimirle al marido, le pegasen fuego a la casita y la echasen en sus últimos años a pedir limosna. En las ferias y en las romerías, en el atrio de la iglesia y en la botica de Cebre, el muchacho alzó la voz cuanto pudo, clamando contra la tiranía de Lobeiro y diciendo que el país tenía que hacer un ejemplo con él: «¡Cazarle lo mismo que a un lobo, para que escarmentasen los demás lobos que se estaban criando en la madriguera, dispuestos a devorarnos!» Decía que estas cosas, no suceden sino en el país que las sufre; que donde los hombres tienen bragas no se consienten ciertos abusos; que en Aragón o en Castilla ya le habrían ajustado a Lobeiro la cuenta con el trabuco o la navaja; que si el cacique se le ponía delante, él, aunque se perdiese y dejase desamparadas madre y hermanita, era capaz de arrancarle los dientes a la fiera. Al pronto le oíamos asustados; pero como todo se pega, y el valor y el miedo, en particular, son contagiosos lo mismo que el cólera, iba formándose alrededor de Cristo un núcleo de gente que le daba la razón, diciendo que por todos los medios había que descartarse de Lobeiro y conjurar aquella plaga. Los gallegos no somos cobardes, ¡quia! Lo que nos falta, a veces, es la iniciativa del valor. Necesitamos uno que empiece, y, ¡zas!, allá seguimos de reata. Cristo iba sumando voluntades, y conforme pasaba el tiempo y veían que de hablar así no se le originaba perjuicio alguno, la algarada crecía, y el cacique intimidado, en nuestro concepto, por haber encontrado al fin quien le presentase la cara, andaba mansito y derecho: como que pasaron más de tres meses sin sabérsela ninguna fechoría mayor. ¡Respirábamos!

El día de la feria grande de Arnedo, que es en abril, antes de la Semana Santa, volvía yo a mi parroquia, después de pasar el rato bebiendo un poco de tostado y comiendo unas rosquillas, cuando a poca distancia del pueblo empareja con mi mula la yegüecilla de Ramón Limioso (usted le conoce: el señorito del pazo, un caballero cumplidísimo), y me pregunta, con no sé qué retintín: «Y Cristo, ¿le ha visto usted en la feria?» «¿Cristo? No, no le encontré... por ninguna parte.» «¿Tampoco en el mesón?» «Tampoco.» «¿A qué horas vino usted?» «Tempranito: a las siete ya andaba yo por Arnedo.» «¿Sabe que me choca?» «¿Y por qué ha de chocarle?» «Porque estábamos citados: él quería deshacerse de su jaco, y yo le vendía mi toro, o se lo cambalachaba; según.» «¡Bah! Cristo es un rapaz todavía; aún no ha cumplido los treinta... ¡Sabe Dios por dónde anda a estas horas!» «No, Eugenio; pues yo le digo que me choca, que me escama.» «Aún vendrá, hombre. Son las tres, y hasta las seis o siete de la tarde no se deshace la feria.»

Ramón Limioso meneó la cabeza, y sin hacer otra objeción, volvió grupas hacia Arnedo. Ni me fijé ni me acordé más del asunto, hasta que a las veinticuatro horas me llegó el primer runrún de la desaparición de Cristo. El mismo misterio que en lo de su tío Castañeda: ni rastro del muchacho por ninguna parte. La madre andaba como loca, pregunta que te preguntarás, de casa en casa; la hermana salía de un ataque nervioso para caer en un síncope; la Justicia local, como de costumbre, se lavaba las manos _imposible parece que así y todo las tenga tan puercas_, y del chico, ni esto. Por fin, al cabo de una semana, lo que es aparecer, apareció... Pero ¿dónde? Metido en un hórreo, en descomposición, hecho una lástima... Son pormenores horribles; bueno, se trata de que se imponga usted de cómo había ocurrido la cosa. Yo vi el cadáver y me convencí de que no había exageración ninguna en lo que se refirió después. Debían de haberle atormentado mucho tiempo, porque estaba el cuerpo hecho una pura llaga: a mí se me figura que lo azotaron con cuerdas, o que lo tundieron a varazos: las señales eran a modo de rayas o verdugones en el pellejo. Para acabarlo, le dieron un corte así, en la garganta. El rostro desfiguradísimo; sólo una madre _¡pobre señora!_ reconoce y se determina a besar un rostro semejante.

Sí, estoy conforme: es una infamia, un crimen que clama al Cielo, lo que usted guste... Pero usted también va a convenir conmigo. También va a decir que todo ello es moco de pavo en comparación del último refinamiento salvaje, de que no tiene noticia aún. Porque matar, atormentar, se llama así, atormentar y matar, y se acabó; pero cómo se llama el escarnio, la befa más inconcebible, el reto a Dios, que consiste en lo siguiente: elegir para dar tal género de muerte a ese hombre que la gente apodaba Cristo..., elegir..., ¿qué día del año piensa usted? ¡El Viernes Santo!

_¡Norberto

Quiñones! Ahora sí que admiro su habilidad, doctor, y le tengo, más

que por médico, por taumaturgo. Ese muchacho, que había nacido

robusto y fuerte, al llegar a la juventud se encenagó en vicios y se

precipitó a mil enormes disparates, apuestas locas y brutales

regodeos: tal se puso, que la última vez que le vi en sociedad no le

conocía: creí que me hablaba un espectro, un alma del otro mundo.

_¡Norberto

Quiñones! Ahora sí que admiro su habilidad, doctor, y le tengo, más

que por médico, por taumaturgo. Ese muchacho, que había nacido

robusto y fuerte, al llegar a la juventud se encenagó en vicios y se

precipitó a mil enormes disparates, apuestas locas y brutales

regodeos: tal se puso, que la última vez que le vi en sociedad no le

conocía: creí que me hablaba un espectro, un alma del otro mundo.

.jpg) No sé si

usted conoce mi modo de pensar en esto del juramento. Le atribuyo

escasísimo valor; es una fórmula caballeresca, romántica e

idealista, que entraña la afirmación de la inmutabilidad de nuestros

sentimientos y convicciones _de que se derivan nuestros actos_,

siendo así que la idea y la acción nacen de circunstancias actuales,

vivas y urgentes. No dando valor al juramento, ni moral tampoco se

lo da al perjurio. Juré en falso, pues, con absoluta frescura, calma

y convencimiento de hacer bien; y juré en falso, invocando el nombre

de Dios, en la seguridad de que Dios, que es benigno, también quería

que el milagro se hiciese...

No sé si

usted conoce mi modo de pensar en esto del juramento. Le atribuyo

escasísimo valor; es una fórmula caballeresca, romántica e

idealista, que entraña la afirmación de la inmutabilidad de nuestros

sentimientos y convicciones _de que se derivan nuestros actos_,

siendo así que la idea y la acción nacen de circunstancias actuales,

vivas y urgentes. No dando valor al juramento, ni moral tampoco se

lo da al perjurio. Juré en falso, pues, con absoluta frescura, calma

y convencimiento de hacer bien; y juré en falso, invocando el nombre

de Dios, en la seguridad de que Dios, que es benigno, también quería

que el milagro se hiciese... .jpg) carnes de acero bajo mil piel de

bronce, recuerdo que caí de rodillas en una meseta, y creí ver entre

el musgo nuevo, húmedo y escarchado por el deshielo, la roja flor.

carnes de acero bajo mil piel de

bronce, recuerdo que caí de rodillas en una meseta, y creí ver entre

el musgo nuevo, húmedo y escarchado por el deshielo, la roja flor.

Llegado

el día de la fiesta de la Virgen en el santuario de

Boán, fui yo allá convidado por el cura, que es

amigo. Se reunió un gentío, que era aquello un

hormiguero: hubo sus cohetes, sus gaitas, sus

bailas, sus calderadas de pulpo y su tonel de mosto;

lo que sabe usted que nunca falta en tales romerías.

También andaban algunas señoritas muy emperifolladas

dando vueltas y luciendo los trapitos flamantes; y

la más bonita de todas, Micaeliña, que paseaba con

la madre por debajo de los robles, hecha un sol de

guapa. Acababa de cumplir los trece años; se conoce

que estrenaba vestido, y no cabía en sí de contenta;

el vestido era blanco, con lazos de color de rosa,

precioso, de seda riquísima, locura para una

chiquilla así.

Llegado

el día de la fiesta de la Virgen en el santuario de

Boán, fui yo allá convidado por el cura, que es

amigo. Se reunió un gentío, que era aquello un

hormiguero: hubo sus cohetes, sus gaitas, sus

bailas, sus calderadas de pulpo y su tonel de mosto;

lo que sabe usted que nunca falta en tales romerías.

También andaban algunas señoritas muy emperifolladas

dando vueltas y luciendo los trapitos flamantes; y

la más bonita de todas, Micaeliña, que paseaba con

la madre por debajo de los robles, hecha un sol de

guapa. Acababa de cumplir los trece años; se conoce

que estrenaba vestido, y no cabía en sí de contenta;

el vestido era blanco, con lazos de color de rosa,

precioso, de seda riquísima, locura para una

chiquilla así. Por fin encendí el fósforo, y cuando entró Rosendo,

aturdido, tropezando, en ropas menores, no pude

aguantar la risa. El muchacho casi se echó a llorar.

Por fin encendí el fósforo, y cuando entró Rosendo,

aturdido, tropezando, en ropas menores, no pude

aguantar la risa. El muchacho casi se echó a llorar.

Como

siempre los males pueden crecer, llegó un invierno de los más rigurosos, y

faltó a Laura el trabajo con que ganaba el sustento. A la decente pobreza

sustituyó la negra miseria; a la escasez, el hambre de cóncavas mejillas y

dientes amarillos y largos.

Como

siempre los males pueden crecer, llegó un invierno de los más rigurosos, y

faltó a Laura el trabajo con que ganaba el sustento. A la decente pobreza

sustituyó la negra miseria; a la escasez, el hambre de cóncavas mejillas y

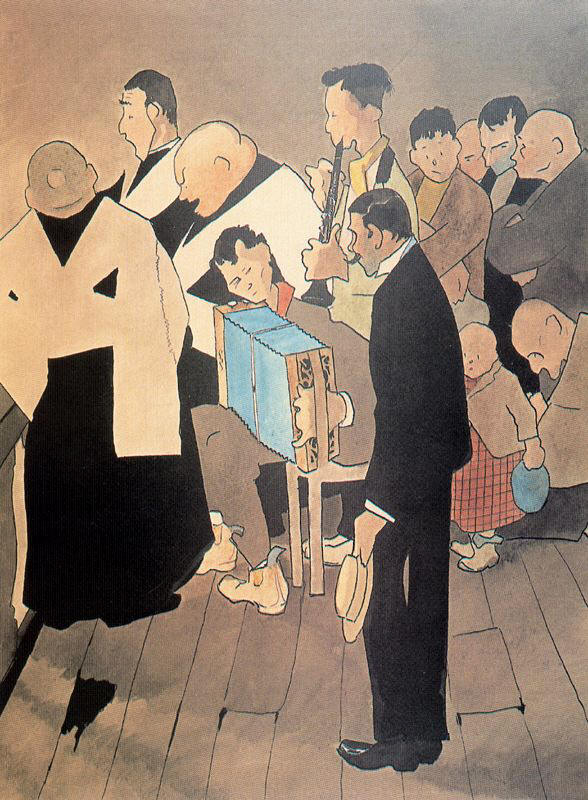

dientes amarillos y largos.  burlas y desprecios y recibido

el apodo de Fenómeno; a los diecisiete se escapaba de su casa y,

aprovechando lo poco que sabía de música, se contrataba en una murga, en

una orquesta después. Sus rápidos adelantos le entreabrieron el paraíso:

esperó llegar a ser un compositor genial, un Weber, un Listz. Adivinaba en

toda su plenitud la magnificencia de la gloria, y ya se veía festejado,

aplaudido, olvidaba su deformidad, disimulada y cubierta por un haz de

balsámicos laureles. La edad viril _¿pueden llamarse así a los treinta

años de un escuerzo?_ disipó estas quimeras de la juventud. Trifón Liliosa

hubo de convencerse de que era uno de los muchos llamados y no escogidos;

de los que ven tan cercana la tierra de promisión, pero no llegan nunca a

pisar sus floridos valles. La pérdida de ilusiones tales deja el alma muy

negra, muy ulcerada, muy venenosa. Cuando Trifón se resignó a no pasar

nunca de maestro de música a domicilio, tuvo un ataque de ictericia tan

cruel, que la bilis le rebosaba hasta por los amarillentos ojos.

burlas y desprecios y recibido

el apodo de Fenómeno; a los diecisiete se escapaba de su casa y,

aprovechando lo poco que sabía de música, se contrataba en una murga, en

una orquesta después. Sus rápidos adelantos le entreabrieron el paraíso:

esperó llegar a ser un compositor genial, un Weber, un Listz. Adivinaba en

toda su plenitud la magnificencia de la gloria, y ya se veía festejado,

aplaudido, olvidaba su deformidad, disimulada y cubierta por un haz de

balsámicos laureles. La edad viril _¿pueden llamarse así a los treinta

años de un escuerzo?_ disipó estas quimeras de la juventud. Trifón Liliosa

hubo de convencerse de que era uno de los muchos llamados y no escogidos;

de los que ven tan cercana la tierra de promisión, pero no llegan nunca a

pisar sus floridos valles. La pérdida de ilusiones tales deja el alma muy

negra, muy ulcerada, muy venenosa. Cuando Trifón se resignó a no pasar

nunca de maestro de música a domicilio, tuvo un ataque de ictericia tan

cruel, que la bilis le rebosaba hasta por los amarillentos ojos.

is

manos, me dijo con sombrío ceño:

is

manos, me dijo con sombrío ceño: