|

|

|

|

POEMAS RELATOS El Pisapapeles |

|

La mar, el mar...

Espaldas poderosas

para cargar navíos, PULSA AQUÍ PARA LEER POEMAS DEDICADOS AL MAR |

|

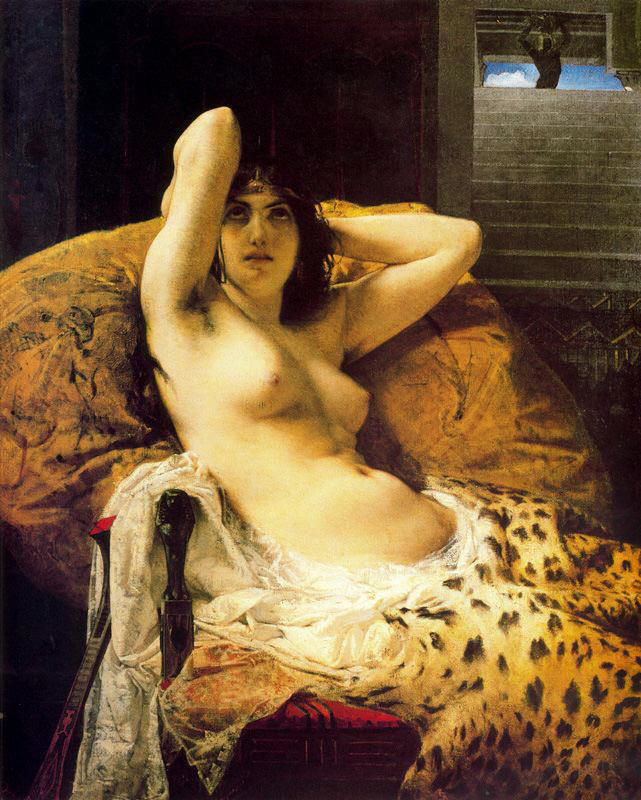

En el etrusco vaso cincelado el Século y el Chipre y el Falerno, a Marco Antonio el luchador eterno, impúdica Cleopatra, le ha brindado. Y él contra sus hechizos preparado, al sentir en sus venas un infierno, mira absorto sus formas, con interno afán de no admirar lo ya admirado. Besar las crenchas de la reina impura, su espalda escultural, y su hermosura es una oferta de placer sin nombre, y ante aquella lujúrica escultura admirable de vicio y de locura muere el emperador y surge el hombre.

PULSA AQUÍ PARA LEER POEMAS SOBRE PERSONAJES Y HECHOS HISTÓRICOS

|

|

Ven

a mis brazos, y que yo no vea por la moral tu carne atarazada, que prefiero a belleza inmaculada la tuya de triunfante Citerea. Ya Venus amorosa, parpadea allá en la inmensa bóveda azulada, ven que bese tu frente nacarada, ven, que toda mi carne te desea. Darte todos mis nervios yo querría, en una eterna conjunción viciosa. ...Más cerca, más, que fundas con la mía tu blanca imagen de placer radiosa. ¡Así es como mi cuerpo apetecía gozar tu cuerpo de pagana diosa!

|

|

en tu ser Mefistófeles viviera, y de mi alma en cambio me ofreciera gozar de los encantos que te ha dado, te juro que le diera alborozado no una ni dos, mil almas que tuviera, sintiéndome orgulloso de que fuera en el cambio Satán el engañado. Prefiero a la otra vida venturosa el néctar que en tu boca purpúrea, quiero gozar tu carne prodigiosa, estrechar tu cintura de Medea, aunque muera después cual mariposa en el nimbo de luz que te rodea.

PULSA AQUÍ PARA LEER POEMAS ERÓTICOS |

|

Los chinos |

|

En el cuarto de la plancha, sobre el armario de pino donde se guarda la ropa limpia con una manzana que le da aroma, vense un zorro gris y dos cigüeñas disecaddas. El zorro

corre inmóvil entre las dos aves decorativas rellenas de estopa,

y éstas no se inquietan al ver su aire furtivo ni sus dientes

agudos, porque están ya en una región, por encima de la vida,

donde la perfecta concordia reina. Las criadas, atentas a sus bajas tareas, no miran a lo alto jamás; pero los niños, quizá por estar tan pegados al suelo, miran siempre. De rato en rato entran por el montante de la ventana ráfagas sutiles que no bajan al fondo de la habitación, y los pelos del zorro se erizan, se encrespan las plumas y oscilan los picos. Entonces los chiquillos corren despavoridos gritando que hay fantasmas. Ante la idea de que los espíritus de los animales se esfuercen por reintegrar las fundas de sus cuerpos, todos ríen. Pero el mayorcito, que ya estudia Lógica y es muy observador, hace notar que aquel es el único cuarto de la casa donde no hay cucarachas ni ratones.

|

|

Es de vidrio, está lleno de alcohol y tiene arrollada y con la boca abierta, cual si fuera a segregar su veneno, una viborilla. El dueño de la casa escribe una carta a un hermano, a propósito de una herencia. Del fondo del recuerdo surgen reproches, cargos... La pluma rasguea con tan colérico ritmo, que hiere a veces la superficie satinada del papel: «Será, como siempre, lo que tú quieras... Te remitiré el dinero puesto que no quieres dejármelo... Dentro de dos años te volverás a ver en la calle... En toda familia ha de haber siempre un carnero negro...». Está tan nervioso que, a veces, en vez de mojar la pluma en el tintero, toca con ella en el pisapapel. Y allá lejos, el «carnero negro» siente perfectamente la equivocación. |

|

Al terminar su alegato el defensor _un joven con cara de pez_, recorrieron la multitud apiñada en la sala agitaciones de asentimiento. Contra la requisitoria escueta del Fiscal opuso consideraciones apoyadas en sentencias de los más eximios criminalistas; habló de los efectos anuladores del alcoholismo, y exhortó a los señores jurados a ejercer el atributo divino de la piedad. El Presidente del Tribunal de Derecho dijo, dirigiéndose al viejecito que, encogido en el banquillo, pareció más de una vez aburrirse con los debates: _Si el acusado tiene algo que añadir en su favor, puede hacerlo. A esta fórmula sucedió un instante de estupor. El anciano habíase erguido trabajosamente para responder con insospechada firmeza: "_He de decir que lo que ha hablado aquí mi señor defensor no es verdad... Que yo, aquella noche, no había bebido ni una sola gota." Con ademanes vehementes el abogado inclinose hacia él, pretendiendo hacerle comprender la trascendencia del aserto. Mas el Presidente puso la diestra sobre la campanilla y, con voz donde coexistían lo autoritario y lo glacial, ordenó: _El Jurado apreciará, sin nuevas y ya inoportunas indicaciones del letrado, todas las circunstancias. Puesto que el reo parece deseoso de hablar y la ley a ello le autoriza, no puedo consentir que con ningún pretexto se le coarte... Si algo tiene que decir, acusado, dígalo brevemente. _De nuevo pudo percibir el público el esfuerzo del viejo. "_Sí, señor Presidente, tengo que hablar ... No estaba borracho, y por eso pasó lo que pasó... Lo que mi abogado ha dicho podrá ser bueno para mí, pero no es la verdad. No bebí aquella noche ni una sola gota ... Todas las noches, en cuanto empezaba el otoño, bebíamos los dos porque allí el frío entumecía hasta los huesos; pero aquella noche bebió ella sola. ¡Ojalá hubiera bebido yo también!" Un rebullir de curiosidad conmovió esta vez no solo al público, sino a los jurados y al Fiscal mismo. El Presidente esbozó para contenerlo un nuevo ademán hacia la campanilla, y el viejecillo, después de pasarse la sarmentosa mano por la frente cual si quisiera sujetar la memoria, prosiguió: "_He firmado todas las declaraciones porque sí, porque me decían que de no mentir me llevarían al patíbulo, y morir a mano del verdugo me daba miedo. Pero ya que el señor Fiscal es tan bueno de pedirme solo treinta años, los cuales, gracias a Dios, no he de vivirlos, prefiero soltar mi secreto como se suelta a una fiera que araña a todas horas la jaula con uñas terribles... Bebíamos siempre, porque cuando se es muy viejo beber da un poco de olvido de los achaques, y hasta, si la bebida es de primera, algo así como un ratito de juventud... Bueno, iré al grano, señor Presidente ... La difunta y yo, en cuanto cala el sol, sacábamos la garrafa de anisete y echábamos unas cuantas copitas. Casi a la segunda nos hacía ya efecto, y si alguien hubiera podido quitárnoslo en seguida, tal vez ni lo hubiéramos notado y habríamos sido igualmente felices; pero como estábamos solos, seguíamos bebiendo, bebiendo... Y nunca reñíamos, no crea... No sé muy bien de lo que hablábamos; el caso es que pasábamos la velada. Nos acostábamos a eso de las doce, y muy temprano nos levantábamos a cuidar de nuestro corral sin que ni ella en sus menesteres ni yo en los míos nos resintiéramos lo más mínimo. De las copitas de por la noche no se hablaba nunca: era cosa convenida sin palabras...Pero muchas tardes yo le adivinaba en los ojos el mismo deseo mío: que acabara de oscurecer pronto, que llegara la hora de descorchar nuestra garrafita ... ¿Que por qué esa noche no bebí? Yo mismo no lo sé aún. Cosa del diablo, si usted quiere... El caso es que no bebí, y que ella ni reparó en que mientras mi copa estaba aún llena, la suya se vaciaba dos o tres veces... Y se puso a hablar y a reír, y a mí me extrañaban mucho sus maneras, y me preguntaba: ¿Estaremos así todas las noches? Y cuando ella empezó a decir cosas de los años mozos, sentí de pronto una idea maldita, la de aprovecharme para sonsacarla sobre una cosa que siempre me había mortificado sin motivo aparente: una de esas sospechas que ni siquiera nos atrevemos a pensar del todo, un poco por vergüenza de nuestra ruindad de tenerlas y otro poco por temor de haber desoído un presentimiento... ¡Nos habíamos querido tanto! Treinta años juntos por la vida, señor. Desde una tarde de primavera en que ella llevaba sobre el corpiño un ramito de alhelíes, hasta aquella noche en que mis manos, que tanto la habían acariciado, se agarrotaron sobre su cuello." A esta palabra siguió un suspiro; el Presidente volvió a echarle en cara su prolijidad, aunque sin la acritud de antes. Sobre las paredes rojas del salón tenían todos los bustos inclinados hacia el anciano la misma expresión de interés. Como si en la cordialidad de aquel silencio hallase el viejecito punto de apoyo, volvió a hablar. Sus ojos, casi cerrados, parecían mirar hacia el recuerdo la escena cuyo secreto iba a descubrirnos. "_Para que se comprenda bien la cosa _continuó_, he de decir aún otra vez que nos habíamos querido con un cariño que hasta los cuarenta años tuvo esa intranquilidad propia del cariño de novios. Desde nuestra retirada al campo solo quedaba de ese amor el rescoldo; pero un rescoldo vivo, que hubiera sido llama sin la imposibilidad de nuestra vejez. No quiero cansarles diciendo cómo empezamos a beber. Tuvimos reveses de fortuna, alifafes que en vano nos quisimos ocultar uno a otro ... y aquella noche, cuando ella se me adelantó a tomar la primera copa y empezó a hablar con tono picaresco y voluble, se me metió en la cabeza la idea maldita que he dicho antes. Yo mismo le llenaba la copa, y cuando tuvo vaciadas muchas, haciéndome también el alegre le empecé a preguntar sobre el único punto oscuro de nuestra vida. _¿Te acuerdas de aquel oficial que se alojó unos días en casa, hace mucho tiempo? Soñé anoche con él. _¡Vaya si me acuerdo! _me respondió guiñando los ojos... _Era guapo, ¿verdad? _Sí, muy guapo; pero trapalón e informal. _ Bah, manías tuyas. _Cuando yo te lo digo... _¿Y cómo lo sabes tú? _Porque lo sé. _Será porque te galanteó los primeros días y se arrepintió luego, al conocerme mejor. Puedes decírmelo, que agua pasada... ya nuestros años... _Ella hizo, para callar, uno de esos esfuerzos que nosotros los hombres hacemos a veces para mantenernos derechos cuando la borrachera amenaza torcernos; pero no pudo, y siguió hablando ...

Cada

palabra iba a

clavárseme

en

el

corazón...

¡Si la hubiesen ustedes oído!...

La mujer

más lerda

puede engañar

al

hombre más listo,

señores...

Yo, en mi sospechar,

jamás

habría

sospechado

tanto

...

Poco a poco

me lo fue diciendo;

casi

no

la

tuve que instar, y solo al fin, por la

impaciencia

de saber

antes,

la interrumpí con

exigencias...

¿Por qué tendremos esa

impaciencia estúpida para

conocer nuestras

propias

desdichas?..

Aún me parece escuchar su

voz:

_Él bajaba de su cuarto todas las mañanas en cuanto tú te ibas _me dijo_, y empezaba a contarme cosas... A mí me divertía con su charla, y como nunca se tomaba la menor libertad, llegué a no desconfiar... Una vez me tocó ligeramente un brazo; pero debió ser sin querer, pues ni siquiera pestañeó al yo retirarlo vivamente. Y así pasaron varios días. Yo me ponía impaciente en cuanto tú tardabas en irte, porque me quitabas un rato de hablar con él... Desde lo del brazo tenía unas ganas locas de saber si había sido a propósito... Y, además, dos noches seguidas soñé con él, y al verlo no podía apartar de la imaginación mi sueño, que me mortificaba y me complacía a la vez. La idea de llegar a ser mala me seguía pareciendo imposible... En los sueños no manda una _me decía_; pero de pensar y repensar en ello llegué a familiarizarme con la posibilidad, y hasta a sentir, sin darme bien cuenta, la curiosidad de conocer una sola vez en la vida el gusto del pecado. Y no creas que por eso te quería menos, no; pero no me hagas hablar... Déjame... _Sigue, sigue... Si no me enfado, boba; ¿ves como me río? Toma aún otra copita. _Y ella siguió, sin reparar en que mi risa era una mueca y en que mis manos se iban crispando: _Una tarde _estaba muy nublado y el aire pesaba mucho, dijo_ yo andaba nerviosa sin saber por qué, excitada; no podía estarme quieta... Tú te fuiste, y él, al bajar, no sé si me lo conoció; pero, sin casi hablarme, sonriendo, se acercó a mí y me besó en la boca: era mi mismo sueño de dos noches. _Sigue, acaba... No calles así... ¿Crees aún que me incomodo?.. No seas nena... ¡Quiero saber el fin! Tal vez ni esto era necesario, pues no habría podido callar ya. _Al sentir el beso, la voluntad de resistir, de recordarme, fue poco a poco empequeñeciéndose... Al oírselo decir, yo no veía su rostro arrugado ni sus ojuelos lacrimosos: veía el rostro lindo de aquella tarde maldita, de la cual también yo me acordaba; veía la cara que yo quise tanto, y sobre ella, en un gesto casi burlón, de triunfo, el rostro mofletudo del militar... y como si por verla así recobrase a mi vez el vigor "de la juventud, mis manos, que ya casi de nada me servían, se ciñeron a su garganta y apretaron violentamente, furiosamente, hasta que la sentí mustiarse y caer... Solo al verla tendida en el suelo la volví a ver vieja... ¡Estaba espantosa!" Un silencio patético tembló durante un momento en la sala. Para sacudir tal emoción, poco digna de la Justicia según el Presidente, este preguntó al reo: _Y si no bebió, ¿cómo lo hallaron borracho los primeros que entraron en la casa? "_Porque bebí después, al encontrarme por primera vez solo con ella... ¡y ya sin ella!'" Bebí hasta la última gota de la garrafa, hasta perder casi el sentido... Como querría beber ahora y siempre, señores ... Ustedes no pueden figurarse lo horrible que es sentirse sereno cuando se bebe, y sentirse borracho, borracho de sangre, cuando no se ha bebido nada." pulsa aquí para leer relatos sobre crímenes |

|

Ahora que ya está todo concluido y a la carta; ahora que el fallo injusto del jurado ha puesto entre la sociedad y yo una barrera de treinta años que mi escasa salud no me consentirá saltar, quiero darte a ti, que aun en los días envenenados inmediatos al crimen tuviste palabras de piedad y me exhortaste a decir algo en mi defensa, la razón de aquel obstinado mutismo. Si me has visto seguir los debates con resignación; si oíste al defensor rogarme en vano que le diera un apoyo, siquiera débil, para añadirlo a mis buenos antecedentes y cimentar su alegato, no lo tomes por desvío o embrutecimiento. Precisamente cuando él insinuaba la posibilidad de algún disturbio cerebral, yo sentía encenderse mi cordura una luz y, después de alumbrar todas las posibilidades, decirme cuán estériles serían mi disculpa, mis motivos, que solo podrían ofrecer, sin mancharse de mentira, causas fugitivas e incorpóreas a quienes para disponer de mí tenían el argumento irrecusable de los hechos. ¿No asesiné? Sí. ¿No está manifiesta la alevosía del asesinato? Sí. Bajo el móvil oscuro del crimen, ¿no aparece claro que no recibí de ella ni ofensa ni siquiera excitación alguna? También. Por eso, cuando habló el fiscal de sadismo y de otras sandeces, viste en mis labios aquella sonrisa de impotencia interpretada por todos como una confesión, y sin embargo... Hoy que, después de un año de presidio, vencido por las privaciones, domado por las labores manuales, siento la indiferencia pública cerrarse como la puerta de otra cárcel espiritual sobre el recuerdo de "mi caso", me obsesiona la necesidad de explicar este "sin embargo". Y para no decirlo a ninguno de estos seres desventurados o perversos que conviven conmigo, pongo tu nombre al principio de este papel, y escribo esta carta que acaso no me decida a enviarte nunca. ¡Cuán absurda debe parecer esta historia a esa infinidad de hombres vulgares y felices a quienes el Misterio no ha elegido para ahincar en ellos su garra! Para no añadir obstáculos a la casi imposibilidad de explicación, he de proceder con método y remontar el curso de mi vida hasta la niñez. Tú, que te sentaste conmigo en los bancos del Instituto, creerás conocerla tan bien como yo; mas siempre hay en las vidas rincones ocultos no revelados ni aun a los más próximos. Así, te extrañará saber que el día de nuestro examen de Retórica _¿te acuerdas?_, cuando me dio aquel desmayo que muchos compañeros juzgaron marrullería o ganas de apiadar a los profesores, vi por primera vez los ojos que habían de perderme. Los vi claramente, no sé si dentro o fuera de mí, destacar del fondo de una cara de facciones indeterminadas las pupilas grises, los iris muy negros y la esclerótica de color pajizo.

Aquello duró solo un segundo; pero la mirada fue tan intensa,

que durante muchos días quedó grabada en mi sensibilidad. Y las

dos o tres veces que quise decir a mis padres y a algunos

amigos, a ti mismo, algo de la alucinación, una voluntad más

fuerte que mi ansia paralizó mi boca.

El examen fue el 4 de junio del 82, a mediodía; me acordaré siempre. Y mi emoción, al resolverse en congoja, hizo posponer el último ejercicio para dos días después. Tuve notas brillantes, y mi pobre padre me compró en premio el reloj tan deseado desde hacía tiempo; pero ni el regalo ni las felicitaciones lograron adormecer la inquietud de volver a ver aquellos ojos. Y esa inquietud fue poco a poco transformándose en terror. Toda puerta, toda ventana, todo sitio por donde pudieran entrar, me causaba zozobra; y a veces, en medio de una conversación, mi interés se apartaba de las palabras para seguir en el aire algo invisible, algo deseoso de plasmarse, de tender hacia mí las curvas flechas de las pestañas, el círculo gris, el puntito negro chispeante y la pajiza almendra con su brillo de concha marina ... Esta tortura duró muchos días, casi hasta el otoño. Mi vida era entonces de ejercicios al aire libre, de nutrición sana; y a pesar de eso languidecía. Los médicos, después de auscultarme y de hacerme preguntas difíciles, decían a mis padres: "No tiene nada ... tal vez crece mucho, y eso es todo... Que no le aprieten demasiado al empezar el curso", y como yo no podía decirles que aquello era obra de los ojos malditos, tomaba los reconstituyentes para no contrariar a mamá, y procuraba aturdirme con los hechos, interesarme por todas las cosas, esperando hallar en cada suceso la medicina única: el olvido. Y casi olvidé ... ¿Qué no puede olvidarse a los catorce años? Pasaron diez, cursé en la Escuela de Arquitectura, y los estudios, las ilusiones y la pubertad fueron retoños tan fragantes que más de una vez pensé en la antigua alucinación, y un mohín de mofa separó mis labios. A pesar de eso, un día me sorprendí al recordar tan bien aquellos ojos, y otro hube de realizar dolorosos esfuerzos para no pintarlos en un dibujo cuyo modelo me parecía mucho menos vivo que mi visión interna. Entonces comprendí que debajo de las floraciones primaverales guardaba el tronco la carcoma; que los ojos terribles no estaban muertos, sino ausentes, y que un día u otro se me volverían a aparecer. Esta sensación de terror se agudizó y duró varios días, durante los cuales las alternativas me daban la impresión de que los ojos estaban como indecisos entre mirar me o no ... Luego comenzaron a alejarse. No es que desaparecieran de mi memoria, sino que al pensar en ellos los veía muy lejanos, igual que durante los diez años últimos, como a través de unos gemelos poderosos usados al revés. Esta anormalidad no modificaba ni mi vida de relación ni mis estudios. Salí de la escuela con el número cinco, me independicé, conocí a mi mujer, nos casamos ... |

|

Mi existencia era activa y fructífera. Sano de cuerpo y de espíritu, triunfaba de las envidias profesionales, y a cada esfuerzo sucedía la recompensa. Hasta el no tener hijos, el carácter frívolo de mi mujer y la holgura económica contribuían a procurarme la paz necesaria a mis labores. Tú has conocido mi casa, mis obras, y comprenderás cuán poco quejoso debía estar yo de eso que llaman suerte. Sin tener nada de ogro, al contrario, gustábame ponerme a cubierto, siquiera un rato cada día, de la turbamulta social, y ahora te confieso que no era por empaque de hombre de estudio, sino por necesidad del recogimiento preciso para pensar en los ojos terribles... Porque desde el temor de la segunda aparición ni un solo día pude pasar sin dedicarles un rato; rato tan desagradable, tan imperativo e imprescindible a mi espíritu como algunas funciones fisiológicas al cuerpo. ¿No recuerdas haberme visto muchas veces, al sonar las cuatro, despedirme con celeridad, pretextando una ocupación que jamás confesaba ni retrasaba? Acaso también tú me atribuiste alguna aventura, confiésalo. Era que mi espíritu, habituado al método riguroso de las matemáticas, llegó a regular la irregularidad que lo minaba. A las cuatro, estuviera donde estuviera, recogía los puentes levadizos que me unían a la realidad, me aislaba en mí mismo, y me ponía a pensar en los ojos con toda mi alma. Este doloroso tributo, oculto para todos, no entorpecía en lo más mínimo mi inteligencia ni quebrantaba mi salud: ya sabes que hasta la misma mañana del crimen hice mi gimnasia y trabajé con perfecta lucidez, y que he combatido victoriosamente las insinuaciones piadosas del defensor, obstinado, igual que todos, en atribuir a falta de razón los actos cuya razón desconocen. Una existencia perfecta de equilibrio en cada día de la cual hubiera un instante de vesania y de horror: esa era la mía. Los meses pasaban sin aportarme ningún consuelo. A veces preocupábame la idea de sufrir una manía pueril o el comienzo de la locura; mas la regularidad de mis trabajos, mi bienestar físico y la imposibilidad de hablar o insinuar siquiera algo de aquello me convencieron de que los ojos eran reales y de que estaban ligados a mi vida por un hilo invisible, elástico, fortísimo, que sólo la Muerte podría cortar con su segur... Una tarde, de vuelta de reconocer un edificio ruinoso, volví a tener la impresión tremenda de que los ojos se acercaban. Habían pasado siete años desde la última sensación semejante, y, sin embargo, reconocí en seguida la misma clase de inquietud, de dolor. Los ojos se acercaron lentamente durante muchos días, hasta que un domingo tuve la certeza de tenerlos ya próximos y de poder de un momento a otro encontrármelos, verlos objetivamente, como los había visto tantas veces dentro de mí desde el día del examen de Retórica. Y al fin los vi; los vi no solo un instante y en el aislamiento excitado favorable a las quimeras, sino largo rato y en medio de la calle. Era de tarde, poco después de "su hora", cuando se me aparecieron. Y, como la primera vez, no percibí ni el cuerpo ni las facciones de la cara a que pertenecían. Súbitamente sentí algo punzarme hasta el fondo de los huesos, y volví la cabeza seguro de ver los iris tenebrosos, las aceradas pupilas, los óvalos vítreos de blancura terrible... Lleno de valor, y para acabar de una vez, fui a su encuentro en lugar de huirle; y durante un rato anduvimos así por entre la gente, hasta que los vi meterse en una travesía solitaria y después en el tercer portal de la derecha. Yo estaba solo, y todo mi valor se volatilizó. Incapaz de volverme atrás, seguí andando, y al pasar frente al zaguán los vi fulgir en la sombra y hube de realizar un esfuerzo enorme para no entrar tras ellos... El mismo miedo multiplicó mis energías: eché a correr, me mezclé jadeante a la muchedumbre, regresé a casa, y tuve la heroicidad de hablar de cosas pueriles para ocultar mejor mi secreto. Encontré a mi mujer en la cocina, pues acababa de despedir a la criada, y dos veces tuve intención de confesarle todo o al menos de decirle que me encontraba enfermo; mas tampoco pude, y devoré en silencio mi fiebre fria y lúcida. Y en el largo insomnio, asaeteando las tinieblas con la mirada, el mismo temor me hizo desear en vano que los ojos se me volvieran a mostrar... ¡Ah, qué larga noche!

¿Cómo iba a figurarme yo que los tenía tan cerca?.. ¡Tan cerca!

A la mañana siguiente fui a la oficina y estuve trabajando en unos proyectos, aunque sin lograr sacudir el malestar. Al mediodía llegué a casa, entré con mi llave y, ya en el comedor, me senté a leer los periódicos, según costumbre. Mi mujer no tardó en llegar, me dio el beso habitual y se sentó frente a mí. Yo leía algo de teatros y luego la fuga de un banquero; leía tan prodigiosa y absurdamente interesado, que no sentí cuándo sirvieron la sopa y mi mujer hubo de llamarrne la atención: _Vaya, vamos a comer... Aquí tienes a la criada nueva. Alcé la cabeza, y debí ponerme muy pálido, porque la vi sobresaltarse y acudir en mi ayuda. _¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Denegaba con el ademán y de mis labios no podía salir ni una frase... ¿Has comprendido lo que era? Los ojos terribles estaban allí, vivos, claros, más claros que nunca; pero no en la penumbra de un rostro como otras veces, sino en la cara de la nueva criada. Y, sin concordar con las facciones, con los ademanes, con la sonrisa humilde, me miraban con aquel mirar sólo visible para mí, y reducían, aniquilaban mi voluntad de estar sereno, lo mismo que la llama del soplete vence la resistencia del vidrio. Yo habría gritado, huido: me fue imposible; dócil al consejo de mi mujer, obstinada en atribuir a debilidad y exceso de trabajo el accidente, empecé a comer clavada la vista en el plato, y ellas dos se pusieron a hablar, a hablar... Yo no oí con el oído, sino con el corazón, aquellas palabras a la vez sencillas y pavorosas. _Usted debe ser muy joven, ¿verdad? _Sí, señorita. Ya ve usted: nací el 4 de junio del 82. _¿A qué hora, a qué hora? _le pregunté, sin contenerme ya. _¡Qué cosas tienes! ¿Cómo va a saber eso? _A mediodía, señorito Lo sé porque mi madre me lo ha dicho muchas veces. En seguida de nacer me sacaron de aquí, y estuve entre la vida y la muerte. Luego nos fuimos a la Argentina, y hace diez años volvimos y casi estuvimos decididos a venir a vivir aquí; pero a mi padrastro le salió otra buena colocación allá y nos fuimos otra vez. _Allí han estado siete años. ¿No es eso? _¿Cómo lo sabe usted? _Pero ¿tú conoces a esta chica? ¿Por qué estás así? Y una energía independiente de mi voluntad me hizo erguir, tomar un aspecto tranquilo y decir con acento smcero: _Tengo idea de haber conocido a su padrastro... ¿Y hace mucho tiempo que llegaron ustedes? _Ayer. Como estamos solas mamá y yo, y los parientes no tienen habitaciones bastantes y no nos recibieron como pensábamos, pues yo le dije: "Lo que ha de ser después, que sea en seguida". Y busqué casa. ¡Y mientras ella citaba hechos y fechas, yo las cotejaba con rapidez terrible, comprobando el porqué de aquellas alternativas de proximidad y alejamiento, de amenaza y de engañosas esperanzas de liberación, que habían marcado mi vida hasta entonces! ¿Cómo describirte ahora los hechos que se amontonan, que se atropellan? Sin duda, salvo los ojos, todo era bondadoso en la pobre muchacha. Mi mujer le tomó gran apego, y a cada uno de mis pretextos para despedirla supo argumentar, cual si recelase de que yo no podía decirle el verdadero motivo. Desde entonces llevé en mi propia casa una vida de persecución, de tortura. Al abrirme la puerta, al entrar en una habitación, al trasponer un pasillo, los ojos se fijaban en mí, y sus iris de ébano parecían decirme: "¿Creías que no vendríamos a buscarte? Ya estamos aquí; ya no nos iremos nunca más". Al principio inventé ocupaciones, invitaciones, para escapar; pero al mismo tiempo la fuerza magnética de los ojos me atraía, y concluí, para no separarme de ellos, por hacer en casa hasta muchos trabajos que antes realizaba fuera. Te juro que en esa atracción para nada entraba su cuerpo; apenas recuerdo que era menuda, desgarbada, y que su rostro _como han notado los periódicos con su indelicadeza de siempre_ nada debió tener de seductor. Acaso hubiera en su sonrisa algo de bondad, pero bondad ajena a todo incentivo sensual. ''Yo bien quisiera libertarte y libertarme yo. ¡Tú no sabes cómo son estos ojos!", parecían repetir sin palabras los finos labios que luego vi gruesos y cárdenos... y si, al decir el Fiscal las petulantes insulseces que dijo acerca de las degeneraciones, yo hubiera podido explicar a los jurados la verdad o ponerles ante la vista los ojos funestos y hacer hablar a los propios labios de la muerta, que de seguro me darían las gracias por haberlos librado de la terrible vecindad de aquellas pupilas, ahora estaría libre... ¿Comprendes ya? ¿Debo aún contarte el resto? ¿Cómo describirte aquella vida, aquel constante, en la estrechez de la casa, de los ojos que era imposible dejar de mirar? Lo que pasó habría sucedido mucho antes si en cien ocasiones mi mujer no me hubiera prestado, con solo su presencia, ayuda inconsciente. Mas, al cabo, un día nos encontramos solos y ... Yo la sentía rebullir en la cocina, y estaba alerta sobre mis planos, pidiendo en una oración de todo mi ser que se quedara allá, y al mismo tiempo con la convicción de que esa plegaria no sería atendida. La espera debió durar mucho rato; no sé ... Fue una de esas horas en que se siente el elemento de eternidad de cada minuto. ¿Por qué extremaban los funestos ojos su crueldad, martirizándome con aquella interminable espera? ¿Ellos mismos no habían dicho, sirviéndose de la boca bondadosa, que lo que había de suceder después era mejor precipitado? Al fin sentí pasos. Me levanté de un golpe, y en la oscuridad del pasillo mis manos se tendieron con furor homicida hacia los puntos enemigos que fosforecían en la sombra y avanzaban hacia mí, armados también con las armas invencibles de su mirada. ¿Por qué había de ocurrir el encuentro en las tinieblas, donde yo no podía ver su cara, su cuerpo menudo, su cuello fino como un tallo, todo cuanto podía templar mi encono; donde solo los podía ver a ellos? Hubo en esto algo misterioso y fatal. Todavía hoy me agita el terrible equívoco de la escena ... Yo no sentía nada contra ella, te lo juro, sino solamente contra sus ojos. Si mis dedos atenazaron su garganta fue por un ademán torpe, instintivo. Si en vez de abrir los párpados desmesuradamente y mostrarme las pupilas, el iris estático y el blanco grande y viscoso, los hubiera cerrado, te juro que me habría conformado con esa victoria y que mis manos habrían aflojado generosamente... Pero estaba escrito que los ojos habían de ensañarse en ella y en mí. Ya el cuerpo se desmadejaba inerte, ya en la piel había rigidez y frialdad, y permanecían dilatados, retándome. Y no se cerraron hasta mucho después, cuando todo era inútil. ¡Ah, si en vez de cegarme la cólera yo hubiera envarado los dedos índices como dos lanzas y los hubiera clavado en ellos, solo en ellos!.. ¡Qué gratitud me hubiera guardado para siempre la ciegue cita! Y eso es todo, amigo... No lo digas a nadie. ¿Para qué ya? Mi mujer ha muerto, dicen que de dolor. ¡La pobre! A su existencia vulgar alcanzó también el maleficio de los ojos diabólicos. Todo se me aparece ya remoto en este aislamiento; la ruda labor, el aire confinado, la media muerte con que la sociedad castiga, los sobrellevo sin irritaciones. Cada semana trazo una rayita en mi celda, y ya hay muchas..., aunque bien veo que la pared _imagen de mi vida_ es pequeña para contener las que faltan. Detrás de uno de los patios un naranjo asoma un poco de ramaje, que ya ha verdecido dos veces. Y ahora estoy aguardando con impaciencia sus flores, como si se iluminaran solo para mí... Alguna vez la nostalgia de mi vida rota me sube en marejada al corazón, y lloro, y me desespero, y me mustio; pero en seguida lo inevitable de mi culpa me consuela y, a manera de bálsamo, viene la certidumbre de que ya los ojos no podrán aparecérseme nunca más; de que ya no están ausentes, sino muertos. Para apagarlos fueron precisas dos vidas y una libertad: tres vidas, en fin; pero se apagaron ... Te escribo de noche, viendo a través de mi ventanuco un pedazo de cielo salpicado de plata ... Aún me faltan veintiocho años, seis meses, dos días y casi medio, porque deben ser cerca de las doce... ¡Ah, si al menos mañana empezara el naranjo a florecer! PULSA AQUÍ PARA LEER RELATOS SOBRE CRÍMENES |

Satién, solté la nueva:

Satién, solté la nueva: .jpg)

.jpg) situaciones de miedo, le aseguro que las

horas no se me hicieron largas. Ni la

situaciones de miedo, le aseguro que las

horas no se me hicieron largas. Ni la