|

LAS LÍNEAS DE LOS ASTROS

esde muy niña, leía las manos.

Mi madre no tomó en cuenta esa fantasía mía, pues era común en ella

dejar la cabeza en otro sitio, aún en los momentos de las

tempestades familiares.

La lectura me salía fácilmente; fijaba mi mirada en la

mirada de las personas y daba en el clavo.

Era mi secreto no enredar mis ojos con los ojos ajenos,

sino más bien enfrentarlos, debilitarlos, enflaquecerlos y llevarlos

a rendición de manera que acabaran quebrándose y revelaran la pena,

el tormento de los sentidos que los humedecían.

Así

pues, observando con atención los parpadeos, y además los gestos, la

impaciencia, las vacilaciones, la vibración de la voz al preguntar,

por ejemplo, “¿Qué noticias hay del amor?”, me venía la palabra que

habría mi pico de oro aleado con paladio. Así

pues, observando con atención los parpadeos, y además los gestos, la

impaciencia, las vacilaciones, la vibración de la voz al preguntar,

por ejemplo, “¿Qué noticias hay del amor?”, me venía la palabra que

habría mi pico de oro aleado con paladio.

A las niñas, las zonceras.

A las mozas, quienes clavaban su ilusión, su lirio

abierto y anhelante en mi pequeña humanidad, como si yo fuera en ese

instante aquel ser humano que habría de sacar en limpio su destino a

través de una ciencia iluminada por los astros, les iba diciendo

todo y nada a la vez, dentro de una charlatanería, de un lenguaje,

de un almizcle, de una mixtura y de un preparado para la cocina en

el que mezclaba en partes iguales y desiguales el azúcar y la sal.

Ellas, desde su suspenso, desde las persianas de sus

ojos aferrados a mi figura de diosa zodiacal, asentían varias veces

con la cabeza, como si entendieran al pie de la letra mi

verborragia. Pero terminaban preguntándome:

“ ... ¿Me quiere o no me quiere?”

Dándome jerarquía, fruncía el ceño,

dibujaba en el aire un abstracto, y luego, con el pico abierto,

dejaba caer los restos reblandecidos de los maíces picoteados: “Pues

ahí está el caso. Te querrá cuando consigas que se enamore de ti.

Los astros... Neptuno... La posición de la Luna suele influir en el

ánimo... Las siete cabrillas... ”

“ Es cierto”, escuchaba decir.

Acuñaba el futuro del mundo en las simplezas de las que

no se percataban: “No te desesperes. Él te va a querer; está azul y

verde que sí. Te besará debajo del parral y dejará en tu boca una

uva madura. Es probable que te proponga matrimonio, como entre las

siete y las ocho. Pero tienes que darte más engreimiento y antojos;

te vendrían mejor unos aros colgantes, un collar de cuentas, una

blusa de marinería con escote, y un color nervioso en las

mejillas...” Tan bien hablaba yo.

_ Cierto. ¿ Qué más? _ deseaba saber alguna fulana.

_ No quiero ponerte triste... en las líneas de tu mano

hay..., no sé..., en fin, veo una mujer trigueña...

_ Ah... Ésa debe de ser Catalina. O Mercedes _ me

contestaba sorprendida de mis dones, la fulana de tal.

Y ahí terminaba el negocio. Y la mujer se iba hablando

como aguas puras y milagrosas de mí, pues a veces le venía la saliva

a los labios.

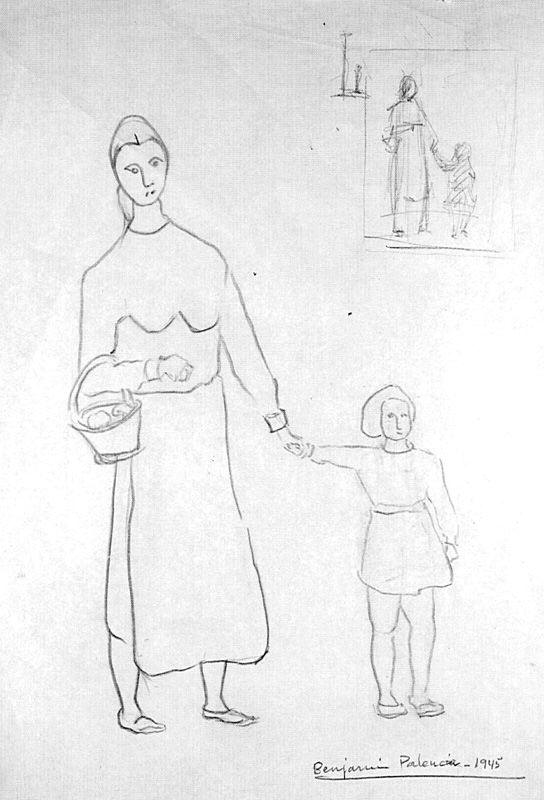

Tenía ocho años. En la noche de San Juan,

mi madre me vistió de cíngara y me puso dentro de una carpa roja.

Una larga humanidad formó fila, esperando su turno, para consultar

con la vidente “Caperuza”.

Caía gente inocentona.

Una mujer de edad madura, y de ojos muy tristes, como

soplados por una higuera enferma, se acercó, envuelta en su

indecisión, hasta mí.

Y le leí las líneas. Y le dije que se pintara los ojos

todos los días con un color ambarino, y que se frotara el cuello con

zumo de violetas, y que cambiara su ropa de color gris viejo por un

vestido de gasa verde, y que ya su boca no hablara como si callara,

sino que cantara.

Le recomendé que lo aguardara, que tuviera un poco de

paciencia y otro poco de ilusión, porque alguna vez él llegaría a su

casa, con su traje blanco y su sombrero de tres candiles para pedir

su mano. Le dije que le traería un regalo de esos que antes de

abrirlos uno los adivina preciosos.

Y que le daría un beso en la boca.

Y que la llevaría junto al limonero para olerla mejor.

Se fue contenta. Era feúcha, de nariz remachada y usaba

una pollera arrugada como la palma de su mano derecha. Estaba

enamorada de un hombre, que según su confesión, ya tenía dueña.

Pienso, mientras escribo este relato, que ella está

aguardando todavía a ese señor _ que ha atado con un pañuelo su

corazón _ reclinada sobre un sillón.

Ahora deletreo mejor las líneas imaginarias de su mano.

Una penumbra se hace a imagen y semejanza de aquel

caballero de traje blanco y sombrero de tres candiles, y esa

penumbra avanza _ lentamente _ hacia la mujer, mientras la sombra de

un caballo renegrido se inquieta y corcovea a metros de la puerta,

en la vereda.

Ya no hay tristeza en los ojos de ella, sino, cómo

decirlo, un brillo bonito de aguas saladas.

PULSA

AQUÍ

PARA LEER RELATOS DE PROTAGONISTA INFANTIL |