|

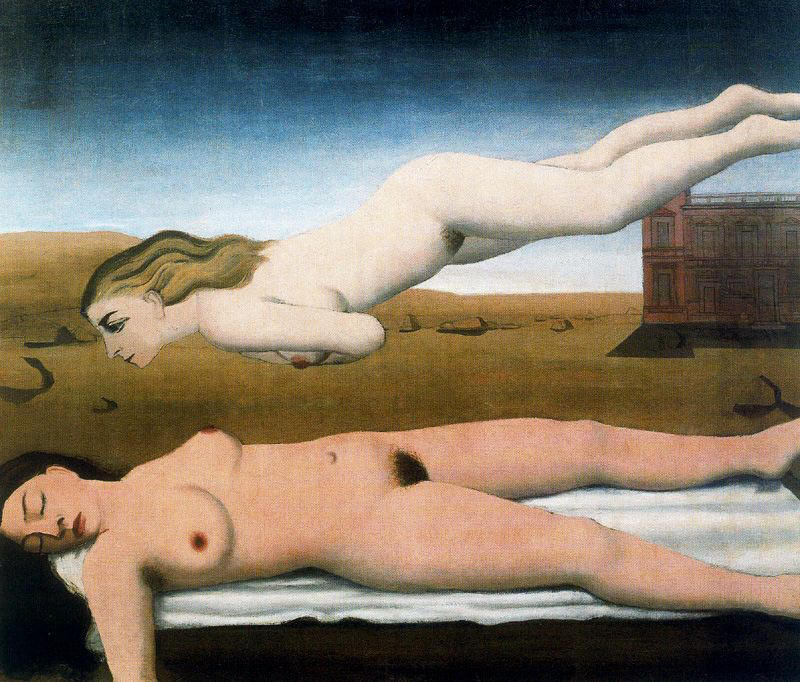

Dorso de diamante

Cuando

levantó el brazo para poner la estrella, supe que por primera vez

quería besar a una mujer.

—¿Estará bien aquí? —me preguntó, y yo no

miré la estrella, sino que me quedé mirando su axila blanca,

culpándome de este descubrimiento, ese sabor hipnotizado que me vino

a la boca; un ruido como de cristales rotos en el fondo horrorizado

de mi cráneo.

—Emilia, ¿la ves derecha?

Seguí mirándola sin decir palabra, y tuve

ganas de echarme a llorar. Algo subió desde mis pies a mi garganta,

un buche rápido que no era nada, o era como un vapor. Me tambaleé y

miré el sofá, quise caer en el sofá, y entonces Walter, que nos

estaba observando, corrió hacia mí y me agarró por los brazos.

—Te ha debido de marear el vino —dijo, y me

ayudó a sentar.

Marzena bajó de la escalera. Miré la

estrella, que estaba algo torcida. Toda la tarde la pasamos

adornando el arbolito. Ella y yo colocando las bolas y unos ángeles

de porcelana, y Walter organizando el resto de los adornos: nieve

falsa y cabello de ángel, y sirviéndonos copas de vino.

—A lo mejor te convendría meterte un rato

al agua —sugirió

Marzena y señaló hacia el mar. Luego se

echó a reír y yo miré sus labios, y por segunda vez en menos de un

minuto, me horroricé de mis propias ganas de besarla. Walter me

trajo un vaso de agua, preguntó que por qué no me iba un rato a

caminar por la playa y a coger el fresco. Le pidió a su mujer que me

acompañara.

—Acompaña a mi hermana —le dijo a Marzena,

y se inclinó sobre mí para besarme—. Seguramente te estás acordando

de mamá.

Dije que sí con la cabeza. «De mamá»,

susurré, y me puse a pensar en todos los años que habían pasado

desde que conocí a Marzena; de la primera vez que mi hermano la

había llevado a casa; de la primera noche que cenó con nosotras, con

mi madre y conmigo, yo recién divorciada en ese entonces, con dos

niños pequeños que se

sentaron sobre su falda y le preguntaron que por qué tenía un nombre

tan extraño. Marzena respondió que ése era el nombre que les ponían

a las niñas polacas que nacían con un dedo de más. Se sacó el zapato

y levantó su pie. Mi madre y yo miramos con el mismo asombro con que

lo hicieron mis dos hijos: Marzena nos mostró el dedito en

miniatura, inmóvil y besable, un gusanito de carne que le salía del

dedo más chiquito de su pie derecho.

Walter ya se había graduado para ese tiempo, lo contrataron como

veterinario en una finca, varias fincas para ser exactos. Marzena

estudiaba entomología y a mamá hubo que explicárselo dos veces.

«Bichitos», recuerdo que le dijo Walter,

«trabaja con insectos.» Mamá puso cara de desilusión y Marzena me

buscó con la mirada; yo le correspondí en el acto y la encontré

insondable: tenía el pelo castaño y unos ojos cambiantes, no sabría

decir si grandes o pequeños, o verdes o marrones. La boca era una

boca de lo más común, pero los colmillos le sobresalían un poco,

sólo un poquito, y en eso consistía el hechizo. No sé si era un

hechizo o qué, era un dato carnívoro que ilusionaba.

—¿Y por qué no me acompañas al laboratorio?

—me preguntó en voz baja, inclinándose sobre mi silla, pero mirando

a su marido. Al inclinarse, pude verle los pechos. En tantos años,

¿cuántos llevaba casada con mi hermano: catorce, quince tal vez?,

nunca le había visto los pechos, nunca la vi amamantar a su hija,

por ejemplo, mi sobrina, una niña de diez años que había insistido

para que pasáramos la Nochebuena en la playa, la primera Nochebuena

sin mamá y sin mis propios hijos, que estaban con su padre, y sin un

norte en mi vida, sin un refugio, sólo este espanto que me llegaba

de repente.

Marzena se inclinó más. Sentí el olor de su

perfume, que era un aroma vegetal, como jugo de berros.

—Tengo que identificar unos hongos, será

cuestión de unos minutos.

Quise saber cuál era la reacción de Walter,

pero mi hermano se me adelantó: cuando levanté la cabeza, él me

miraba fijamente.

—A lo mejor te da asco ir al laboratorio

—me dijo; era mayor que yo sólo dos años—. Tiene el estómago

revuelto —agregó, mirando a su mujer.

Lo que pasó a continuación, lo que yo dije,

no fue obra de mi boca ni de mi cerebro; mi voz no salió de ninguno

de esos dos lugares, sino de más abajo. Dije que toda la vida, desde

que conocí a Marzena, había

querido verla en el laboratorio. Marzena se echó a reír, le dio

instrucciones a su marido sobre cuándo tenía que apagar el horno, y

sobre las botellas que debía poner a enfriar. Walter nos acompañó

hasta el auto, abrió la puerta y vio que me sentaba con las piernas

muy juntas, los hombros duros, debió de ver algo forzado en mi

expresión.

—Si te vuelves a sentir mal —dijo tomándome

de un brazo—, le dices a Marzena que te traiga.

Asentí y miré a Marzena acomodarse el

cinturón. Dijo que no nos tomaría mucho tiempo llegar a la

universidad, porque en víspera de Navidad apenas había tráfico. Sin

apartar la vista de la carretera, extendió la mano y empujó un

casete. Enseguida se escuchó la música y ella subió el volumen.

—¿Conoces esa canción?

Yo no conocía canciones, no era un ser muy

cancionero. Marzena sí, se sabía muchas, en inglés y en español, y a

menudo las cantaba con su hija.

—Es Billy Joel. —dijo riéndose, y tornó a

cantar ella también—: Don't wait for answers, just take your

chances... Don't ask me why.

Cerré los ojos: una pequeña y milagrosa

emoción empezó a rondar por mi cabeza. No quería marearme, así que

los abrí de nuevo y miré a Marzena. Llevaba pantalones cortos, tenía

el dorso de los muslos enrojecidos por el sol y me entraron ganas de

poner la mano allí, en aquella piel candente y malherida. Mis manos

estaban frías, no sólo mis manos, sino también mis pies, mi frente,

mis mejillas. Noté que a veces ella olvidaba un trozo de la letra, y

entonces tarareaba. Al tararear, se le veía la punta de la lengua,

nunca antes había deseado atrapar una lengua de mujer; nunca en mi

ciega, inadvertida, desperdiciada vida.

—Ahí está mi guarida —señaló cuando

llegamos a la universidad.

Vi un edificio gris con las ventanas

cerradas, bajamos del auto y entramos por un pasillo lateral que nos

condujo a una escalera, y esa escalera a un sótano. Las puertas,

abajo, me parecieron de hierro, algunas tenían letreritos con los

nombres de sus inquilinos. Llegamos a la de Marzena. Me agradó ver

su nombre dándole nombre a la guarida.

Ella sacó la llave y entramos en el

laboratorio a oscuras; demoró unos segundos en prender la luz y esos

segundos permanecimos muy unidas, rozándonos sin intención. Luego se

iluminó el lugar y vi a mi alrededor

peceras, sin agua y sin peces; algunas estaban vacías y otras

ocupadas por insectos.

—Voy a ver esos hongos —me dijo—, a lo

mejor ya se llenaron de esporas.

Le comenté que siempre había creído que

sólo trabajaba con insectos. Respondió que con insectos, claro, y

con todo aquello que los enfermaba. Explicó que su trabajo era

buscar patógenos y reaccioné de una manera idiota:

—Tienes tú cara de buscar patógenos.

No sólo fueron las palabras, sino la forma

en que salió mi voz, la entonación acuosa, ese vulgar asomo de

varón. Ella me miró indecisa, vacilando entre si aceptar la broma

sin chistar, o preguntarme qué le quería decir con eso.

—Tengo yo cara de buscarlos, ¿no?, sí que

la tengo.

Se quitó la blusa delante de mí y descubrí

que no llevaba nada abajo. Caminó hacia el perchero y tomó una bata

azul, la tuvo entre sus manos un momento y luego se vistió con ella

sin abotonarla. Se sentó en una banqueta y me invitó a que me

sentara en otra, pero le dije que prefería estar de pie, viéndola

trabajar.

—¿Te dan asco mis bichitos? —preguntó

Marzena al cabo de un rato, señalando una especie de mariposón

inmóvil.

Me acerqué por detrás para mirar. No podía

dejar de pensar en su bata abierta, en el perfil de sus senos, en la

lengua con la que tarareaba las canciones.

—Se comen las coles —agregó riéndose. No le

vi el chiste ni le vi la gracia, vi sus manos acomodando el

microscopio y sentí un ligero olor a sudor, un suave tufo que me

estremeció. No me moví, pero ella hizo un gesto como invitándome a

que mirara mejor, y al acercarme, mi pecho y mi vientre rozaron su

espalda y sus nalgas. Mi pecho, mis pezones tensos, se arrimaron a

su espalda; mi vientre, que quedaba a la altura de su trasero,

sintió aquella presión eterna. Yo miré por encima de su hombro,

todavía no lograba precisar la forma exacta del insecto que estaba

sobre la mesa, y me pegué un poco más. Marzena no se movió un

centímetro, no hizo nada para esquivar la cercanía de mi cuerpo, que

era un cuerpo caliente y malicioso; abrumado por la novedad de

aquella

tarde, una novedad que no lo era del todo: ¿desde cuándo me habían

gustado las mujeres?

—La llaman polilla del repollo —dijo con

voz de confesión, un poco ronca.

Hubo un momento en que apoyé mi barbilla

sobre su hombro. Éramos cuñadas, casi hermanas, no eran éstas

nuestras primeras navidades juntas, sin duda no serían las últimas.

Adelanté mi brazo izquierdo y lo apoyé en la mesa; hice lo mismo con

el otro brazo. Delante de mí, de espaldas a mí, Marzena había

quedado atrapada. Y hubiera bastado un gesto de ella, un mínimo

intento por escabullirse, para que yo me hubiera retirado. Pero no

hizo nada, Marzena se quedó quieta y blandita, y por encima de su

hombro, en lugar de mirar al insecto, bajé la

vista y le miré los pechos.

—También la llaman palomilla de las coles,

gusano de la berza, oruga verde del repollo.

Lo de la oruga me llenó de ardores. Ardor

en la nuca, y un ardor absoluto en la garganta; esa impaciencia por

escapar de allí, o acaso todo lo contrario, por impedir que nadie se

escapara. Yo seguía pegada a la espalda de Marzena, pero además pasé

mi brazo alrededor de su cintura. Ella guardó silencio, siguió sin

moverse, pero endureció su cuerpo. Con la otra mano le empecé a

quitar la bata, y al mismo tiempo la besé en el cuello. Ella sacó un

gran suspiro, que fue suspiro y quejido a la vez.

—Me gusta cómo le dicen en México. —susurró

en mi oreja—: Palomilla dorso de diamante.

Recordé que alguna vez, años atrás, Marzena

había venido a visitarnos, a mi madre y a mí, toda la tarde estuvo

con nosotras. Luego mi hermano había pasado a recogerla, y al

saludar a su mujer la besó en el cuello. Fue un beso prolongado que

me causó tristeza, cierto resentimiento que entonces no me pude

explicar. Me lo explicaba ahora, a pocas horas de la Navidad, en la

penumbra de un laboratorio que olía a formol, a papel viejo y a

recortes de uñas (es el olor de los insectos), y a un extraño

perfume vegetal. Marzena se dio vuelta y la bata se escurrió

hasta el piso. No le dije una palabra, primero la besé en la boca,

un beso apresurado y frío, y luego le chupé los pezones. Miré su

cara y vi que estaba pálida, tenía una expresión hostil y yo

esperaba un empujón. Por el contrario, gimió, fue un gran gemido que

de algún modo me devolvió a la vida, pero que de algún modo me

condenó a la muerte.

No sé de dónde saqué fuerzas, yo soy una

mujer menuda, Marzena en cambio es una mujer muy alta, de huesos

bien cubiertos, para usar esa expresión que tanto le gustaba a mi

madre. La tomé en mis brazos y prácticamente la levanté en vilo,

hice un movimiento rápido y la tumbé en el suelo. Toda ella

blandita, quieta, acongojada. Ya en el suelo, tirada boca arriba,

Marzena volvió a gemir. Cerró los ojos y yo aproveché para quitarme

la blusa, me desvestí a manotazos, tan torpemente como si fuera un

niño, una criatura que no soporta más las ataduras. Las dos

suspirábamos y retiré sus pantalones cortos; mi mano, que en algún

momento fue mano de mujer, se había convertido en una garra, un

instrumento de arañar o herir, despedazar lo que se interpusiera. Al

final apareció, flotando en esa carne blanca, el sexo oscuro de

Marzena. Yo me incliné hacia allí, todavía no me atreví a pegar mi

rostro, mi nariz, mis labios. Marzena arqueó el cuerpo y me entregó

su vientre. Fue una señal y yo bajé a su carne, hundí mi cabeza,

aspiré como si descubriera que era posible vivir dentro del agua,

respirando

suavemente en la profundidad. Levanté mi rostro sólo para averiguar

si luego de aquel descubrimiento era también capaz de vivir fuera, y

entonces vi el paisaje de Marzena: sus pechos, su barbilla, el

rostro intenso como si lo lamiera el mar. Tuve la certidumbre de que

yo era anfibia, fue una certeza que significó un mazazo: perdí la

memoria, pero recobré toda mi vida en ese absurdo, solitario

instante.

Marzena se desesperó. Yo iba absorbiendo,

chupando desde allí todo el conocimiento, pero me olvidaba de

absorberla y de chuparla a ella. Adelantó su mano y la colocó sobre

mi cabeza, era la primera vez que recibía sus órdenes, la primera

vez que me dejaba gobernar por una verdadera amante: otra mujer

desnuda. Empujó mi rostro contra su sexo y empecé a devorarlo como

si fueran coles, a dentelladas pequeñas y desordenadas. Yo era el

insecto, la palomilla cumplidora; tragaba plácida y regurgitaba el

alimento, que a su vez iba nutriendo a otra criatura enamorada y

cruel, su vulva autónoma que respiraba sola.

Luego subí, coloqué mi rostro sobre el rostro de

Marzena, y ella puso sus piernas alrededor de mi cintura. Me buscó

la oreja, solicitó mis dedos, me rogó que los hundiera entre sus

nalgas, lo repitió mientras frotaba su sexo contra el mío. Empujamos

sin querer la mesa y algo rodó, cayeron cosas al suelo y hubo un

frasco, tal vez una de las peceras, que se reventó muy cerca de mis

piernas. Sentí los vidrios que se me hincaban, pero no me importó,

más bien mordí los labios de mi cuñada, le dije que era mi mujer y

ella se echó a reír; se lo volví a decir, le dije «mujer mía», y

ella entonces me ordenó que subiera, que me sentara sobre su rostro,

nunca me había sentado sobre el rostro de nadie, hombre o mujer. Ni

siquiera el padre de mis hijos puso jamás sus labios en mi sexo, ni

el hombre que llegó después, ni tampoco el siguiente. De un modo

oscuro, redentor en su instinto, me había estado

guardando. Marzena, en cambio, me necesitaba allí, sobre sus labios

de polaca buscadora de patógenos. Y allí caí, allí quise morir, pero

también quise que se muriera. Más tarde le rogué que se diera vuelta

y fui bajando lentamente, la besé en la nuca y le lamí la

espalda. Ella suspiró

cuando abracé su cintura.

—En inglés —murmuró—, ¿sabes cómo le dicen

en inglés?

Yo me detuve un instante, no tenía la menor

idea de lo que me estaba preguntando.

—Diamondback moth —lo dijo demasiado

alto—, ¿no te parece un nombre muy bonito?

Le clavé los dientes y ella gritó una

maldición. Mordí sus muslos por detrás y regresé sigilosamente a sus

nalgas, abrí con ambas manos y me hundí sin miedo, pensé que no lo

podría hacer, pero lo hice por furia, por hambre, por amor. Marcena

siguió gritando y temí que alguien la oyera. Levanté la cabeza y

miré hacia la puerta, y ella que estaba como loca me lo suplicó, me

condenó a que no parara. Mis dedos la buscaron entonces por delante,

volvimos a empujar la mesa, pero nada cayó esta vez: todo lo que

podía rodar, había rodado ya. Al incorporarme para mirar su espalda,

noté que había sudado mucho; me convencí de que aquél, y no el de

los insectos, era el genuino dorso de diamante.

Entendí entonces su pregunta, su ciencia, su

perversidad: todo el furor que me atrapaba bajo la media tinta de

ninguna luz.

Cuando me levanté, descubrí que me

sangraban las piernas, a mi alrededor había cristales rotos y

Marzena buscó algodones y alcohol para curarme. Mientras me

limpiaba, dijo esta frase:

—Vas a pasar la Nochebuena herida...

Imagínate lo que dirá tu hermano.

Y al escuchar esa palabra, «hermano», sentí

una oleada de vergüenza y culpa. Me acababa de acostar con su mujer,

había tenido en mi boca sus pezones, su sexo, su navegable espalda,

y el mundo ardiente de sus nalgas y lo que había adentro. Devoré a

su esposa, que en cierto modo era también la mía. Marzena se me

quedó mirando. Yo

bajé la vista, la rechacé con un pequeño gesto, fue un gesto tan

inútil que estoy segura de que le hizo daño.

—¿Qué le voy a decir a mi hermano?

—balbucee.

Marzena todavía no hizo nada. Tenía los

algodones en una mano y el frasco con alcohol en la otra. Estaba

desnuda y sentí frío por ella.

—¿Te digo lo que tienes que decir? —se

adelantó y me lanzó los algodones a la cara. Fue un acto de coraje,

me empujó al pasar y susurró un insulto. Cuando volví a mirarla,

tenía una sonrisa irónica en el rostro, y con esa sonrisa se vistió.

Salimos del laboratorio y entramos al automóvil en total silencio.

Volvió a poner esa canción, «Don't ask me why», pero no la

cantó esta vez. Yo me quedé escuchando la letra, tratando de retener

alguna frase, y la vi bostezar; bostezó varias veces durante el

camino de regreso, todo el trayecto sin decir palabra.

Cuando llegamos a la casa, mi sobrina veía

la televisión. Dijo que su papá estaba durmiendo una siesta. Marzena

fue derecho a la cocina, se quedó mucho rato allí, la oímos cantar,

la niña me miró divertida:

—A mamá le gusta tanto Billy Joel... —y empezó a

cantar también, acompañando a su madre en la distancia.

Yo no me moví del sofá, tan apagada como si

hubiera muerto, y en ésas seguí, incluso cuando Marzena volvió a la

sala para anunciar que se iba a dar un baño. Al decirlo se quedó

mirándome, las dos nos miramos con curiosidad.

—Tú también deberías darte un duchazo —me

dijo—. Es Nochebuena, Emilia. —Luego se volvió hacia el arbolito—.

Tengo que enderezar esa estrella.

La niña se acercó a su madre y la abrazó

por la cintura, una cintura que era ya como de la familia: de mi

hermano, de mi sobrina, especialmente mía. Marzena volvió a subirse

a la escalera, estiró el brazo y divisé su axila. Era una axila

blanca como una palomita. Movió la estrella de un lado para otro,

miró a su hija y me hizo un gesto a mí:

—¿Alguien quiere decirme si se ve derecha?

(Atlanta, mayo de

1999) |